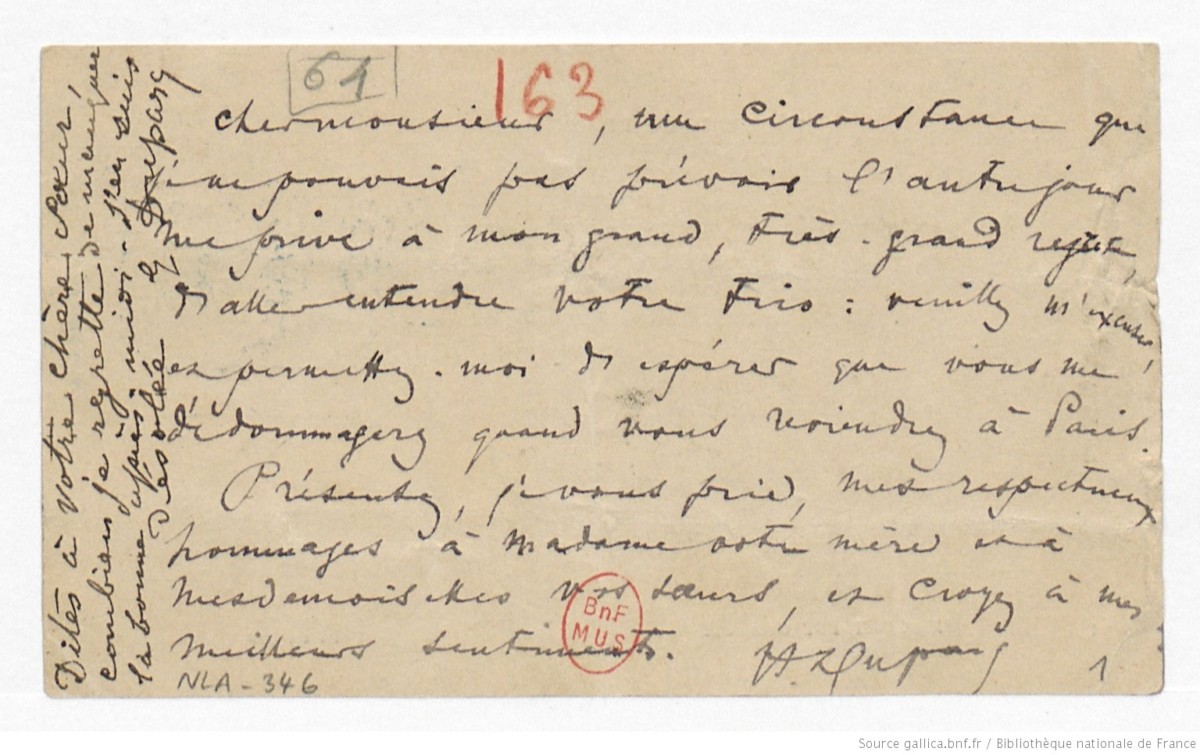

Henri DUPARC

Henri Duparc (1848-1933), musicien de l’émotion

Franck Besingrand

« C’est pour les rares amis seuls (plusieurs même inconnus) que j’ai écrit mes mélodies, sans aucun souci d’applaudissement ou de notoriété. Bien que courtes, elles sont (et c’est leur seul mérite) le fond de moi-même, et c’est du fond du cœur que je remercie ceux qui l’ont compris. C’est à leur âme que s’adresse mon âme : tout le reste m’est indifférent ».

Cette émouvante confession faite en 1922 révèle l’étonnante personnalité d’Henri Duparc et par delà son œuvre admirable bien que réduite : 17 mélodies, une Sonate pour piano et violoncelle, le motet Benedicat vobis Dominus pour 3 voix et orgue (1882) et trois pages orchestrales, la singularité de son parcours créatif.

Musicien exceptionnellement doué, épris de romantisme et romantique par nature, Duparc parvint à fasciner son maître César Franck qui le considérait avec prédilection parmi ses disciples.

Mais son plus grand mystère, abondamment commenté, scruté par les psychanalystes, réside dans son silence et son retrait. Le fait qu’il cessa quasiment de composer dés 1884 (à l’âge de 36 ans) lui permit sinon d’être oublié (ses mélodies furent toujours chantées et reconnues à leur juste valeur), du moins d’entrer dans une sorte de légende, car on aime les créateurs habités par leurs œuvres jusqu’à leur dernier souffle ! Duparc n’est cependant pas unique : n’oublions pas, par exemple, que Sibelius arrêta de composer vers soixante ans et qu’il vécut encore trente années.

|

|

|

| Henri Duparc | Signature du compositeur |

L’univers mélodistique de Duparc

Dès l’époque du compositeur, ses mélodies ont déjà suscité des commentaires élogieux. Ravel parlait de « mélodies imparfaites mais géniales » et Massenet voyait La Vie antérieure « comme une œuvre fondamentale : « mieux vaut n’avoir fait qu’une chose comme celle-ci qu’une œuvre nombreuse et imparfaite ». Debussy, pourtant souvent sévère dans ses opinions, loua les mélodies de Duparc : « il n’y a plus rien à dire, puisqu’elles sont parfaites » (Monsieur Croche, 1902). De même, Georges Servières dans un numéro de 1895 du Guide Musical, les trouve « d’une originalité absolue, d’une sève riche et abondante (…) exempte afféterie… »

Quant à Fauré, dont on connaît le lien assez fort qui le lia à Duparc, il se montra particulièrement éloquent dans un article du Figaro (1904) : « Parmi les musiciens actuels, je n’en connais pas dont les œuvres décèlent, en même temps qu’un constant souci de la forme, une invention mélodique et harmonique plus soutenue et, surtout, une plus profonde sensibilité. »

La mélodie n’est-elle pas ce « lieu de la langue française cultivée » dont parle avec raison le philosophe Roland Barthes ? Certes, elle témoigne d’un certain raffinement dans l’expression des sentiments, de leur évanescence par un jeu de nuances subtiles, pour suggérer parfois ce qui se trouve au-delà du texte. « Le chant intérieur » d’un Lamartine convient parfaitement à l’univers créatif de Duparc.

La mélodie, sous le Second Empire, obéit aux attentes d’un art se voulant plus profond et plus complexe dans trois domaines : celui de la vocalité avec ses difficultés techniques plus ou moins importantes, celui concernant le support textuel dans un langage poétique plus exigeant, plus profond et symbolique (avec l’illustration du courant des poètes symbolistes), enfin celui d’un accompagnement pianistique beaucoup plus étoffé et exigeant (en particulier chez Duparc, Chausson ou Fauré).

En règle générale et un peu schématiquement parlant, disons que la mélodie prend de la distance par rapport à la romance, plus apte à charmer, à plaire ou à émouvoir parfois superficiellement (cependant on y trouve de fort belles réussites, en particulier chez Gounod, Massenet ou dans les premières mélodies de Fauré).

Comment bien situer l’art de Duparc dans ce foisonnement de mélodies ou de romances ? En tout premier lieu, considérons que son univers mélodistique s’écarte d’une manière sensible du genre français, alors pratiqué par ses contemporains (Gounod et Fauré, puis Debussy et Ravel), pour s’orienter davantage vers l’esthétique du lied allemand.

Le lied, surtout en sa forme de Ballades romantiques allemandes (avec Heine comme poète privilégié) sait unir les frontières du réel et du rêve : Schubert l’illustre magnifiquement. Prenons un exemple précis : Le Manoir de Rosemonde (1879) de Duparc, dans sa double version avec piano et avec orchestre, se souvient sans ambiguïté des deux illustrations musicales de l’Erlkönig (Le Roi des Aunes) d’après Goethe, celle de Carl Loewe et encore davantage celle, enfiévrée, de Schubert.

Dans un ré mineur tourmenté, Le Manoir de Rosemonde s’ancre pleinement dans le romantisme le plus pur. Le tempo marqué assez vif, et avec force, propulse une véritable chevauchée (on songe aussi à celle du poème symphonique Lénore, dynamisée par une rythmique mordante et lancinante dans sa répétition.

Duparc respire avec passion l’univers propre aux lieder de Schubert et Schumann, mieux il s’y retrouve ! Il le montre avec d’autres mélodies comme La Vague et la cloche, Testament, marquant un art assez nouveau pour l’époque et donnant véritablement son essor à la mélodie avec orchestre, déjà présente chez Berlioz (Nuits d’été, 1841).

Les ancrages musicaux de Duparc sont ainsi bien affirmés : ses dieux restent Wagner, Schubert, Schumann et Beethoven. Mais la guerre de 1870 va soulever un sentiment nationaliste exacerbé et faire apparaitre un nouvel aspect conflictuel dans la création de notre musicien, cruellement partagé entre la détestation du peuple allemand et la vénération de sa culture.

Dilemme tragique qui se ressent clairement dans deux de ses plus belles mélodies : Phidylé, dont nous reparlerons plus loin, et La Vie antérieure.

Avant d’évoquer cet ultime chef d’œuvre, il faut considérer d’abord l’une de ses mélodies les plus accomplies, L’Invitation au voyage, écrite à l’âge de 22 ans en 1870, œuvre qui fit sa notoriété et qui le relie directement à Baudelaire, son poète de prédilection.

Duparc et Baudelaire

L’Invitation au voyage, souvent considérée avec La Vie antérieure comme le chef-d’œuvre de Duparc, fut écrite pendant le Siège de Paris. Le musicien utilise la première et la troisième strophe d’un poème de Charles Baudelaire (1821-1867) tiré du célèbre recueil Les Fleurs du mal. En dédiant cette mélodie à son épouse, Duparc exauce finalement le vœu formulé par le poète, souhaitant qu’un musicien puisse mettre en musique son poème et l’offrir à la femme aimée, à « la sœur d’élection ».

« Baudelaire a immatérialisé son image à tel point qu’elle devient plutôt un rêve, un phantasme, un mirage » écrit avec justesse Nancy van der Elst, dans sa remarquable thèse sur Duparc réalisée en 1972.

L’idée d’une immobilité planante et presque sereine apparaît dès le début de ce portique d’amour ; les 5 premières mesures reposent sur une double pédale à la basse du piano, dont la fixité, comme un ancrage, permet d’accueillir nombre de notes étrangères dans plusieurs mesures. La voix va étirer comme un leitmotiv, sans brusquerie, sur une amplitude ne dépassant guère l’octave et pivotant sur la dominante. La mélodie, parfaitement construite, telle une palpitation, oscille entre les batteries du piano sur une profonde double-pédale, et les accords larges irradiant le refrain : « Là, tout n’est qu’ordre et beauté/ Luxe, calme et volupté ». Apparaissent alors les rubans d’arpèges fluides et transparents avec une belle cadence plagale suggérant : « Dans une chaude lumière ». Le climat schumannien que l’on a souvent rapproché des Dichterliebe (Les Amours du poète) est transfiguré par Duparc dans son postlude : sublime envolée à la main droite (hautbois auquel répondra le violoncelle seul dans l’orchestration), mains chutant par le motif chromatique du début, mais cette fois descendant. Par une brève citation de la première mesure, comme une réminiscence, le portique se ferme sur quatre accords marqués perdendo.

L’orchestration de cette mélodie à laquelle Duparc s’attèle entre 1892 et 95, fut retravaillée en Suisse vers 1911-13. Plutôt sobre et prenante, elle offre de belles couleurs variées : prélude initial confié aux clarinettes, refrain de la première strophe et prélude de la seconde partie aux cordes, refrain aux vents.

Citons ce commentaire élogieux de Paul Dukas (Ecrits sur la Musique, 1948) montrant l’impact de L’Invitation au voyage sur le milieu musical de l’époque : « Elle résonne en ravissantes et mystérieuses harmonies, où s’estompent, comme en un halo, ses fluides contours, rendus plus vagues encore par l’accouplement exquis des timbres ».

Fauré dans Opinions musicales (1904) appréciera également la mélodie : « Parmi les musiciens actuels, je n’en connais pas dont les œuvres décèlent, en même temps qu’un constant souci de la forme, une invention mélodique et harmonieuse plus soutenue et, surtout, une plus profonde sensibilité. L’Invitation au voyage, de Baudelaire, qu’Henri Duparc illustra de délicieuse musique, contient un vers qu’on pourrait lui appliquer en toute certitude :

Là, tout n’est qu’ordre et beauté… »

La Vie antérieure reste totalement une réponse à L’Invitation au voyage, par cette évocation d’un ailleurs s’avérant impossible. Mais autant cette deuxième mélodie ouvre le portique dans la trajectoire du musicien, La Vie antérieure semble tout à fait le refermer. Ce n’est plus d’un paradis lointain entrevu qu’il s’agit, mais bien du paradis perdu …

Une mélodie ultime de 1885, Recueillement, également sur un poème de Baudelaire fut hélas détruite, sans doute avant son achèvement. Ainsi, elle ne peut apparaître que comme une sorte de « chant du cygne » musical, car, à 36 ans « C’est aussi l’âge de sa mort à lui, Duparc, une mort spirituelle, plus terrible que l’autre. » (Guy Sacre, Préface des Lettre à Jean Cras)

|

||

| Henri Duparc, vers 1880 |

L’art de Duparc

Si l’on excepte quelques pages de jeunesse pour piano, en particulier Feuilles volantes (1869) et la Sonate pour violoncelle et piano (1867) – dont il faut surtout apprécier le Largo, poignant par sa densité harmonique préfigurant celle des futures mélodies et offrant un très beau contrechant à la main droite, procédé caractéristique du musicien –, ce sont les mélodies qui vont retenir maintenant toute notre attention.

Les dix-sept mélodies de Duparc sont le fruit de toute une vie : elles l’accaparent de 1868 à 1884 au travers d’une gestation laborieuse, faite d’indécisions, d’abandons, de multiples retouches. Elles restent la gestation d’un rêve souvent interrompu ou inabouti : « Il ne peut écouter que le chant de son âme qu’il est incapable de faire connaître » (Michel Fabre). Une œuvre interrompue, brisée par le silence, ne vivant que dans l’intériorité du musicien : « Je vis dans le regret de ce que je n’ai pas fait, sans m’occuper du peu que j’ai fait ».

Le musicien s’est exprimé très souvent, dans ses nombreuses lettres ou articles, sur la conception de son art : « La musique inspirée par une poésie n’a de raison d’être que si elle ajoute quelque chose à cette poésie, si elle la rend plus touchante pour les âmes qu’émeut l’expression musicale ; mais il y a des poésies parfaites, et qui sont tellement pleines, dirai-je, que la musique – même la plus belle, même celle que je ne peux pas faire – ne peut que les diminuer».

Il aime à partager le précepte de Heine sur « la mission incantatoire du verbe », par une sorte de prescience innée du motif mélodique, due à son hypersensibilité. On peut l’authentifier par les longues phrases musicales de Testament, Phidylé ou de La Vie antérieure : par elles il parvint à conduire et nourrir l’atmosphère par ce qu’il désigne à Jean Cras comme le fruit « d’une conjonction entre l’art et l’âme ».

Jean Cras (1879-1932), compositeur que l’on redécouvre avec intérêt, laisse une œuvre qui a intéressé Duparc (en particulier l’opéra Polyphème) nourrissant un lien artistique très fort, quasiment « filial ». Duparc voyait en lui sinon un disciple – car peut-on avoir un disciple, lorsqu’on se reconnaît totalement indépendant ?- du moins un fils spirituel. Il le nommait effectivement – avec une paternelle affection – « Le fils de mon âme ». Il faut lire l’inestimable correspondance entre les deux musiciens, réunie et présentée par Stéphane Topakian (voir annexe bibliographique).

Duparc n’a cessé toute sa vie d’évoquer ces conceptions, de manifester ses désaccords avec l’art moderne, pour lui trop cérébral, et de marquer ses préférences pour une musique du cœur.

Voici, parmi tant d’autres, quelques préceptes constituant l’essence de son art :

« La musique, la vraie musique- la seule- est la musique d’âme et d’émotion : l’art purement cérébral n’existe pas : il est ce que vous appelez si joliment « inutile »… »

« Je vous avoue que je suis resté de mon temps : j’aime la musique où il y a des idées qui émeuvent l’âme ; celle qui est toute d’impression, de décor, d’orchestration, s’adresse surtout aux nerfs et en somme me touche assez peu, malgré l’incontestable et parfois très grand talent qu’on y trouve… »

Dans son idéal musical, Duparc parvient à des sommets d’intensité et de pur lyrisme surtout lorsqu’il veut traduire l’ineffable, le silence, l’immobilité de quelque voyage intériorisé (La Vie antérieure) et surtout dans L’invitation au voyage où des tensions suscitées par l’évocation ou mieux la suggestion du désir amoureux, peuvent réellement conduire jusqu’à l’extase (Soupir, Extase).

Si l’expression du sentiment amoureux est inlassablement présent, très évocateur et puissant dans nombre de mélodies ou de romances de l’époque (Gounod, Massenet, Fauré…), chez Duparc il ressemble davantage à une évocation, à un désir désincarné ou sublimé (ainsi dans Sérénade florentine, 1880, sorte de berceuse). Dans sa musique si troublante et fascinante à la fois, on se trouve plongé directement au cœur de l’émotion ressentie par un art sublime de la suggestion : la mélodie pressent le sentiment amoureux plus qu’elle ne le met en scène.

Mais cet art de la suggestion peut se laisser gagner par un véritable chant d’amour dans l’une de ses mélodies majeures: Phidylé (1894), où plane en filigrane l’ombre du Tristan de Wagner.

On sait que Duparc tenait beaucoup à cette mélodie : « L’admirable poème de Leconte de l’Isle m’a inspiré, je crois, l’une de mes meilleures œuvres, à laquelle je reste attaché par plus d’un tendre souvenir. Il me semble que je me retrouve, davantage qu’ailleurs, dans cette attente langoureuse qui nous promet les délices de l’étreinte. En supprimant plusieurs strophes du poème dont la mythologie m’est étrangère, je pense avoir trouvé le climat qui traduit avec justesse mon univers intérieur. Mes premières mélodies chantaient l’absence, celle-ci l’attente : n’est-ce pas le symbole criant de ma vie toujours insatisfaite, que même la musique ne sera pas parvenue à combler ? ».

Dans Phidylé, tout apparaît concentré (grandes pédales harmoniques), avec quelque impétuosité (batteries à la partie pianistique, grand crescendo, larges intervalles de la voix). Les harmonies sont riches, puissantes, troublantes parfois, grâce à de fréquents changements de tonalités, des modulations audacieuses et des broderies chromatiques. Notons une très belle et saisissante progression tant harmonique que rythmique sur le vers « Repose, ô Phidylé ! »

Déjà l’une des premières mélodies de Duparc, Soupir (1868), d’abord reniée puis remaniée, marquait la séparation avec l’être aimé : « Ne jamais la voir ni l’entendre… »

La sensualité – même avec une certaine volupté, cependant sublimée – n’est pas totalement absente chez Duparc : suggestion du désir amoureux (Phidylé, par le sommeil créant nécessairement un voile.

L’idée de l’amour apporte assurément ce besoin de métamorphose par la rédemption, comme chez Wagner. Mais Duparc va plus loin : il substitue le désir amoureux au sommeil (Extase), le rendant même quasiment désincarné (Lamento).

Attardons-nous un instant sur l’influence de Wagner sur Duparc, plus particulièrement présente dans Phidylé, Le Manoir de Rosemonde, Extase, Testament.

Elégie (1874), par son chromatisme, l’ampleur de ses harmonies, sa sensualité même, rappelle l’atmosphère propre au Tristan de Wagner. La nuit d’amour, pour le maître de Bayreuth, serait bien cette libération de la vie d’ici-bas ; ne soyons donc pas surpris de trouver chez Duparc trois de ces éléments récurrents habituels : l’amour, la nuit et la mort.

Extase (1875, poème de Jean Lahor) retient toute notre admiration par sa respiration lente et calme, presque suspendue, avec une totale unité entre la voix et du piano. Le poème comprend seulement cinq vers, avec la répétition du deuxième vers voulue par Duparc : « D’un sommeil doux comme la mort ». L’effet de cette répétition n’est pas anodin car il prolonge le poème jusque dans son immatérialité. La sensualité même n’est pas absente de cette mélodie

On a souvent souligné la parenté sensible du langage et de l’inspiration avec Träume (Rêves) des Wesendonk Lieder de Wagner : ligne ascendante et régulière du chant, accompagnement régulier, presque statique mais troublé par des appogiatures continuelles et des accords de neuvièmes. Un prélude et un interlude pianistiques, chacun de 9 mesures, ainsi qu’un postlude, ajoutent un mystère très prenant à la ligne vocale, l’ouvrant, la sous-tendant et la fermant.

Dans une nuance très douce, la ligne vocale déploie sa ligne ascendante : « Sur un lys pâle mon cœur dort/ D’un sommeil doux comme la mort », reprise plus loin, mais comme un souvenir pour faire descendre le sommeil, sur un prenant diminuendo. L’émotion est grande lorsque la voix s’estompe après le mot « mort », le postlude pianistique semblant la prolonger, comme la sublimant.

Les qualités particulières de cette mélodie unique résident dans l’harmonie très riche et mouvante – Duparc semblant éviter de fixer la tonalité – ainsi que par l’extraordinaire unité entre le texte et la musique. C’est assurément l’une des mélodies où il a su le mieux donner à la couleur harmonique une équivalence sonore avec l’image poétique.

|

||

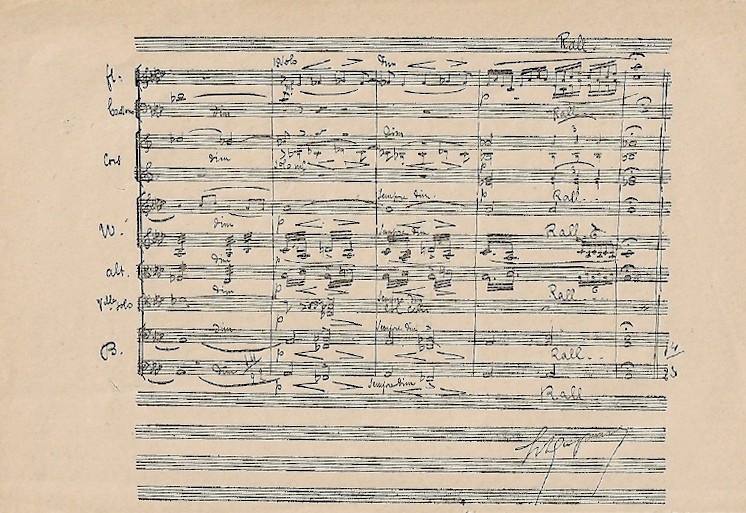

| Extrait du manuscrit d’Extase |

Les dernières mélodies de Duparc avant L’Invitation au voyage révèlent, à des degrés divers, la quintessence de l’art mélodistique du musicien : Testament et Lamento.

Sur un poème d’Armand Silvestre (plus familier des mélodies de Massenet et de Fauré), moins réussi peut-être que Lamento, Testament semble toutefois vouloir le prolonger par l’atmosphère lourde. Ici la mélodie prend des accents théâtraux par une noirceur très marquée, traversée de violence et de révolte – ce qui est plutôt inhabituel dans le registre des mélodies de cette époque – et par le côté déclamatoire de la partie vocale avec ses grands intervalles et ses silences. L’harmonie wagnérienne est encore plus perceptible dans l’orchestration (prédominance des vents) et aussi par le chromatisme et les modulations parfois déroutantes.

|

||

|

Début du manuscrit de Testament |

Lamento met en musique les mêmes vers de Théophile Gautier que ceux qu’utilisa Berlioz dans sa mélodie Au cimetière (clair de lune, Nuits d’été) mais évidemment dans un climat et un langage différents. Quelques accents fauréens (justement la mélodie est dédiée à Fauré) estompent à peine le climat oppressant, propre à Duparc, avec des tournures mélodiques et des harmonies surprenantes et audacieuses, l’ambiance funèbre résonnant avec le thème répété comme un glas.

Écrite dans le ton de ré mineur, la mélodie se compose de quatre des sept strophes du poème, les deux premières étant identiques. Le glas prend figure de leitmotiv avec ces accords en quartes descendantes pour symboliser la « pâle colombe ».

Cette image troublante de fatalité que nous percevons ne préfigure-t-elle pas la mort créatrice du musicien?

Tout le paradoxe de Duparc est là : il vit dans le regret de ce qu’il n’a pu réaliser, sans comme il dit « s’occuper du peu qu’il a fait », également : « J’entends de si belles choses !… et je ne peux les écrire ».

Pour nous éclairer, voici un témoignage fait en 1940 par le compositeur Charles Koechlin, familier de Duparc : « la tragédie intime, l’éternelle souffrance de sa vie, le supplice incessant qu’il me décrivit un jour, c’était de ne pouvoir fixer son rêve… » On sait qu’il perdit peu à peu son inspiration, l’ayant plutôt étouffée : « Toute ma sève s’est tarie… » (Testament) : début de la deuxième strophe).

Véritablement, la poésie donne à ce silence créatif toute son amplitude, il substitue l’amour mystique à l’amour terrestre, dans une belle métamorphose.

Un rêve inachevé

Ce n’est pas simplement l’épuisement des facultés créatrices qui ont brimé Duparc.

Épris d’absolu, hanté par l’impureté de la chair opposée à la pureté divine (ce pourquoi il a détruit son opéra), notre compositeur rejoint Baudelaire, lequel, au soir de sa vie, eut la révélation d’un monde supérieur que, pour lui, nous ne « faisons qu’entrevoir par échappées rapides et confuses, pour échapper à l’emprise insidieuse du spleen ».

Une terrible exigence, conjuguée à une insatisfaction artistique récurrente, pousse Duparc à détruire maintes pages, à renier ses premières mélodies. En contrepoint, s’ajoute cette fragilité émotionnelle considérable demeurant un écueil en raison d’une trop vive sensibilité. Une telle organisation psychique donne naissance à nombre d’antagonismes que le musicien aura du mal à surmonter : par exemple un conflit entre l’immobilisme et la fuite.

Cette idée de l’immobilisme se ressent, ô combien, dans L’Invitation au voyage: périple figé certes, mais actif dans le rêve. La passivité propre à ces voyages imaginaires, se heurte en un douloureux désaccord avec cet agir que le musicien met en place dans ses fréquents changements de lieux de vie. Il semble poursuivi sans relâche, dans cette fuite en avant, par un « désir d’errance perpétuel », aux dires de son épouse. Résumons rapidement son long périple : de Paris, où il est né en 1848, à Monein dans les Pyrénées (1885 à 1896), puis retour à Paris quelques années avant de s’établir en Suisse (près de Vevey de 1907 à 1913), et de regagner les Pyrénées, où il s’installa un temps à Tarbes. Il se fixa enfin en 1919 à Mont-de-Marsan jusqu’à sa mort en 1933.

Un autre antagonisme apparaît, par une lutte permanente entre le pur et l’impur, source d’une réelle crispation. C’est pour cela que le musicien se contraint à détruire, rageusement et dans la souffrance, sa musique, particulièrement cet opéra qu’il ne parvenait pas à achever. Déjà en 1889 à Monein, dans un de ses poèmes, Duparc repoussait l’amour charnel, source d’impureté dans cette éducation chrétienne rigide qu’il avait reçue en particulier de sa mère et de l’esprit jésuite hérité de sa formation scolaire : « C’est pour notre malheur qu’Amour vint parmi nous / Vous qui l’avez conçu, Dieux, gardez- le pour vous ! »

L’impur se révèle au travers du désir, exprimé comme nous l’avons vu dans maintes de ses mélodies. Il ne perdurera plus que dans le souvenir peu à peu apaisé des tiraillements de la chair, réconcilié par ce que le musicien nommera plus tard « le don de la grâce », obtenu dans son cheminement spirituel.

Un musicien très reconnu

Jusqu’à son retrait progressif de la vie musicale, notre musicien fut extrêmement reconnu et apprécié : il côtoya Liszt (rencontré d’abord à Paris en 1868, en compagnie de César Franck), puis Wagner (dans des voyages en Allemagne : dès 1869 à Munich, puis plus tard à Bayreuth pour entendre des opéras du maître).

Il fut à part entière immergé dans cette première génération des disciples de Franck (surnommée la Bande à Franck, et constituée en particulier d’Arthur Coquard, Albert Cahen et Alexis de Castillon), cénacle wagnérien. Il se lia, en outre, avec les compositeurs français les plus en vue de son temps, tels Chabrier, Saint-Saëns, Fauré, dont l’admiration fut vite réciproque. Ajoutons qu’il fut également très proche de quelques-uns des grands interprètes de l’époque tels les pianistes Francis Planté (1839-1934), demeurant comme Duparc à Mont-de-Marsan et Ricardo Vines (1875-1943), proche de Debussy et Ravel.

|

||

| Henri Duparc, vers 1868 |

Il faut accorder une importance particulière à deux compositeurs extrêmement familiers de Duparc et qui comptèrent beaucoup dans son itinéraire artistique : d’Indy et Chausson. Chronologiquement parlant, d’abord Vincent d’Indy (1851-1931). Ce dernier habitait depuis 1861 avenue de Villars, dans le 7ème arrondissement de la capitale, et Duparc avec qui il tissa des liens d’amitié quelques années plus tard autour de César Franck, se rendait souvent chez lui. C’est là qu’il fit la connaissance d’Ellie Mac Swiney, habitant avec sa famille un appartement proche de celui de d’Indy. Il épousera en 1871 cette jeune fille, d’origine irlandaise et bonne musicienne et les époux résideront avenue de Villars. Un cénacle artistique se forma autour de d’Indy et Duparc, avec nombre d’artistes et d’écrivains connus de l’époque.

Les liens entre d’Indy et Duparc ne semblent pas toujours être demeurés sans nuages, surtout après la mort de Wagner en 1883 et de Franck en 1890. La vénération de Duparc pour Franck demeura pure, absolue ; pour Vincent d’Indy elle eut sans doute d’autres intérêts. Le côté maladif de Duparc, son mal-être récurrent agacèrent (sans doute en partie à juste titre) l’auteur de la Symphonie Cévenole, au caractère déterminé et constant. Citons, juste pour nous éclairer, cette précieuse confidence de Duparc concernant d’Indy: « Malgré son intelligence très remarquable, c’est entendu, c’est un homme dur, froid et vindicatif, j’en ai fait plus d’une fois la douloureuse expérience » et il rajoute : « Au temps de notre jeunesse, nous étions Vincent et moi, unis comme les doigts de la main… » (Extrait d’une lettre à Jean Cras, 1920)

|

||

|

Immeuble de l’avenue de Villars, avec les deux plaques mentionnant les noms de d’Indy et Duparc |

La mort prématurée et accidentelle d’Ernest Chausson, le 10 juin 1899, va ébranler cruellement Duparc : il quitte l’un de ses plus fidèles amis, presque un frère, celui dont il disait justement : « Chausson vient plus directement de Franck que nous tous ». On sait que Duparc et son cadet de sept ans, resteront incommensurablement liés par leurs « affinités sélectives » (en l’occurrence Franck et Wagner), par une sensibilité très aiguisée et un idéal esthétique qui se rejoignaient souvent.

La création de l’opéra de Chausson Le Roi Arthus le 30 novembre 1903 à Bruxelles, à laquelle Duparc ne put se rendre, fut sans aucun doute pour notre musicien une occasion de se remémorer la gestation de ce chef-d’œuvre qu’il a su accompagner de patients et pertinents conseils, lors de son séjour à Monein entre 1885 et 1896.

Et cela nous amène naturellement à mieux resituer Duparc au cœur de cette mouvance wagnérienne secouant frénétiquement la France musicale, après son cruel conflit avec la Prusse en 1870.

L’emprise Wagnérienne

Attardons-nous un instant sur la fascination qu’exerce l’œuvre de Wagner sur le milieu artistique français : en 1860, au Théâtre Italien à Paris, Richard Wagner fête de grandes retrouvailles avec le public français malgré l’accueil mitigé de la critique musicale. Portée par des poètes comme Baudelaire ou Catulle Mendès « la musique de l’avenir », marquée de l’empreinte wagnérienne, chemine à grands pas dans notre pays et les musiciens tentent l’aventure de l’art total. Tout le mouvement du Symbolisme va se réclamer de Wagner, parce que cet art associait pensée pure, musique, poésie et action dramatique.

« L’irruption monstrueuse de Wagner dans l’art musical a créé la perturbation la plus violente, la plus dangereuse » note Camille Mauclair dans La Religion et la Musique. Après un concert d’œuvres du maître de Parsifal, Baudelaire confesse avoir éprouvé « l’une des plus grandes jouissances de ma vie ». Assurément, Wagner fut considéré par la jeune génération comme le musicien de l’avenir. Plusieurs jeunes compositeurs en 1871, tels d’Indy, formèrent un groupe à l’effigie de Wagner, nommé : « musiciens futuristes ».

Saint-Saëns, Fauré, Franck et ses disciples n’échappèrent pas à cette emprise à des degrés divers, loin s’en faut ! Duparc parlait assez drôlement de « la maladie wagnérienne ».

L’année 1885 voit la fondation de la Revue wagnérienne, avec des numéros mensuels consacrés à l’étude critique et à l’histoire de l’œuvre du maître allemand.. Peu de temps auparavant, Vincent d’Indy, l’un des plus fervents wagnériens, composait son opéra Le chant de la Cloche (1883), lequel sera suivi en 1897 par un autre opéra d’essence tout autant wagnérienne : Fervaal.

Quant à Ernest Chausson (1855-1899), commençant en 1886 son opéra Le Roi Arthus, il situe avec précision son rapport avec le maître allemand : « Wagner, n’a pas seulement trouvé la forme qui s’adapte le mieux au caractère de son génie ; il a été un initiateur indiquant une nouvelle orientation du théâtre. La révélation dramatique réalisée par lui a un caractère trop général pour rester isolée, sans portée et sans conséquence. »

Mais l’emprise de Wagner est telle sur le jeune musicien, qu’il éprouve l’impérieux besoin de réagir. Il le confia à Duparc : « Wagner me hante maintenant terriblement. Je le fuis tant que je peux, mais j’ai beau fuir, il est toujours là, près de moi, me guettant très méchamment et me faisant écrire des tas de choses que j’efface… »

Et Duparc de répondre : « Il est certain que pour nous débarrasser de la préoccupation de cet homme et de ses œuvres, il faut un effort surhumain ; mais cet effort il faut le faire sous peine de n’écrire que des œuvres impersonnelles… »

Cette emprise durera jusqu’aux alentours de 1890, où une réaction contre ce que Romain Rolland appela le « despotisme wagnérien » va apparaître, fruit d’une difficile et quasi impossible conciliation entre le nationalisme exacerbé par la défaite de la guerre franco-prussienne et cet attachement puissant et indéracinable au wagnérisme. Terrible dilemme auquel Duparc, encore plus qu’un autre, n’échappera pas totalement !

Seul Debussy parviendra vraiment à prendre ses distances avec l’esthétique du « vieux magicien », disant, à propos de son opéra Pelléas et Mélisande : « j’ai surtout cherché à redevenir français, avec des qualités de clarté et d’élégance face aux langueurs et lourdeurs germaniques ».

Une nouvelle musique française n’est- elle pas déjà en marche ?–

Jean Cocteau, quelques années plus tard, sera tout à fait radical : « Je demande une musique française de France. » (Le Coq et l’Arlequin, 1918).

Mais nous n’en sommes pas encore totalement là : la musique française, certes encore entichée des « effluves wagnériennes », commence à peine à renaître avec la création de la Société Nationale de Musique – dont Duparc sera un des piliers – dès le terme de la guerre de 1870.

La Société Nationale de Musique

Fauré, Lalo, Chabrier, Saint-Saëns, Castillon et Duparc fondent la Société Nationale de Musique (SNM) le 21 février 1871. Sous la devise Ars Gallica, cette société veut promouvoir la musique française et mettre en lumière des œuvres ayant « des aspirations élevées ».

Ce « berceau et sanctuaire de l’art français » (Romain Rolland), présidé par Romain Bussine et Saint-Saëns, verra la création de nombre d’œuvres contemporaines, notamment 25 exécutions d’œuvres de Duparc entre 1872 et 1903. Ce dernier fut du reste secrétaire de la SNM de 1873 à 1882, salué comme « merveilleux entraîneur et artiste d’une foi irrésistible », selon le témoignage de Léon Vallas, célèbre musicologue et spécialiste de l’école franckiste.

La Société Nationale de Musique, ouvrant la voie par la pléiade de compositeurs français mis à l’honneur, illustre bien ce que Norbert Dufourcq nomme « le troisième âge d’or de la musique française ». Elle fut fondée dans un but du ressaisissement des valeurs malmenées par la défaite de 1871 et nous devons en particulier souligner l’opiniâtreté que montra le compositeur et baryton Romain Bussine.

Il s’agissait pour ses membres de donner au public des choses nouvelles sans toutefois le heurter ni le faire fuir. Duparc avec cette perspicacité qui le caractérise en fit la remarque : « le public est un grand enfant maniaque et capricieux qui demande toujours du nouveau et toujours se révolte quand on lui en donne, qui n’aime pas à être secoué de sa torpeur par la rude étreinte du génie, mais qui, cependant, après avoir résisté, finit toujours par obéir ».

Parmi les premiers adhérents de la Société Nationale de Musique, on compta des noms célèbres : Franck, Fauré et d’Indy. Ce dernier proposa dès 1886 d’étendre la programmation à des compositions classiques et étrangères : l’effet produit ne fut pas le meilleur pour tout le monde car on observa une contestation, la démission de Bussine et de Saint-Saëns et la nomination de Franck comme président (poste qu’il occupera jusqu’à sa mort en 1890). Vincent d’Indy lui succédera et fut vite accusé d’un certain sectarisme dans ses programmes.

Mais au delà des querelles internes, des diverses sensibilités artistiques qui s’exprimaient avec passion, nous devons conserver à l’esprit que ce cénacle, en apparence quelque peu fermé, eut le mérite de révéler des vocations et de permettre une formidable éclosion d’œuvres nouvelles.

Duparc et Debussy

Lors de la création en 1902 de Pelléas et Mélisande de Claude Debussy (1862-1978). Duparc s’avoue « frappé par cette antinomie entre la musique immatérielle et la recherche de la vérité matérielle dans la mise en scène et le décor ».

Le symbolisme dans cet opéra composé d’après la pièce de théâtre de Maurice Maeterlinck (1893), lui déplaît en particulier par le côté figé et suggestif des personnages : « J’ai toujours pensé que Pelléas et Mélisande en dépit de ses grandes beautés, est une œuvre où l’on cherche l’âme en vain. Les personnages qui s’agitent dans le drame sont évoqués, ils ne vivent pas, on dirait plutôt qu’ils ont vécu et que, errants et impalpables dans un autre monde, ils vous racontent leur histoire – une ancienne histoire qui a été émouvante quand ils étaient vivants, mais dont ils ne ressentent plus ni l’émotion, ni même la douleur physique. Non seulement les personnages sont psychologiquement sans consistance, falots et fantomatiques, mais un drame dont tout contenu mélodique est volontairement absent ne saurait toucher l’auditeur qui demande à être ému… »

Combien le traitement de la voix et de la déclamation debussyste s’oppose à son art de mélodiste ! Debussy ne disait-il pas : « la mélodie est anti-lyrique. Elle est impuissante à traduire la mobilité des âmes et de la vie » ?

Et Duparc d’ajouter, toujours à propos de Pelléas : « c’est seulement notre sensibilité qui est touchée, mais pas celle du cœur, une sensibilité de nerfs et d’épiderme : notre cerveau est ému, jamais notre cœur ». A Jean Cras, dans une lettre de décembre 1906, il exprimera d’autres sentiments sur Debussy et ses continuateurs : « c’est une musique faite pour l’oreille et non pour le cœur. Mieux que cela, c’est une musique qui ne cherche qu’à chatouiller les nerfs, non à émouvoir l’âme ; et elle a forcément quelque chose d’artificiel, puisqu’elle s’adresse à des nerfs fatigués, auxquels la nature ne suffit plus, et qui ont besoin, pour se tendre, des poisons et du contre-nature. Voilà pourquoi, selon moi, ces œuvres – malgré le très grand talent de leurs auteurs, de Debussy en particulier – passeront avec l’époque névrosée pour laquelle elles ont été écrites. Elles n’ont pas en elles ce qui dure en dépit de toutes les modes – et à quoi d’ailleurs reviennent les modes lors des réactions nécessaires qui suivent toujours les vagabondages parmi les sables mouvants. Le grand tort de ces artistes a été d’être, comme vous dites, des « suiveurs », d’avoir écrit selon le goût du petit public qui les applaudissait hier et qui demain se détournera d’eux – tellement excédé de dissonances qu’il finira par trouver dissonant l’accord parfait lui-même ; de n’avoir pas compris que l’artiste vraiment digne de nom est un prophète montrant du doigt l’avenir et passant le premier par le chemin où le public le suivra. Le suiveur, c’est le public ; ce ne devrait pas être l’artiste ! »

|

||

| Henri Duparc, vers 1920 |

L’œuvre orchestrale de Duparc

Nous avons déjà mentionné quelques éléments susceptibles de nous faire comprendre combien Duparc fut un orfèvre en matière de timbre, en particulier concernant les versions orchestrales des huit mélodies. Sait-on que La Vague et la cloche fut directement pensée pour l’orchestre ? On y trouve une symbiose réelle avec la voix, faisant songer à la « mélodie du vers » (Versmelodie) et celle de l’orchestre (orchestermelodie), si chères à Wagner et se retrouvant également chez Mahler ou Strauss. La Vague et la cloche (1871), œuvre mentionnée lors de sa création comme « Mélodie dramatique », est littéralement hantée par Wagner (on songe particulièrement au Prélude de L’Or du Rhin), dans ce saisissant tableau des flots rageurs : « L’océan me crachait ses baves sur le front/ Et le vent me glaçait d’horreur jusqu’aux entrailles/ Les lames s’écroulaient ainsi que des murailles. »

Phidylé appelle aussi pleinement l’orchestre : comment ne pas être subjugué par ce tapis harmonique des cordes dans ce qui tient lieu de prélude, où la voix semble émaner d’un songe, avec en superposition les tenues des cors ? Soyons attentifs à ce « motif d’amour » sur l’invocation « Repose, ô Phidylé », si pleinement magnifié par le chant du hautbois. De même, le grand crescendo embrasant tout l’orchestre, dans la troisième section de la mélodie, ne peut que nous remplir d’émotion.

| Page du manuscrit de Phidylé |

De très belles couleurs orchestrales sont également présentes dans L’Invitation au voyage, où la mélodie se pare de contours transparents et très finement ciselés ; remarquons l’atmosphère mystérieuse présente dès le début, soulignée par les battements des violons en sourdine (en pupitres divisés comme chez Wagner) par l’appel lointain des quatre cors, auxquels se mêlent les trilles des flûtes et clarinettes.

L’on ne peut qu’être séduit par cet effet quasiment féerique, dans la troisième section, produit par des arpèges de la harpe soutenus par le typophone (ou célesta), le tout dans un bel effet de miroitement sonore. Enfin, sur un tapis en sourdine des cordes, apparaissent les trois notes de la flûte émergeant dans le murmure de l’accord final. Tout cela témoigne d’une finesse d’orchestration remarquable avec, ce qui est un trait du génie de Duparc, une grande intuition du timbre.

D’une manière générale, le travail d’orchestration demandait un effort considérable à Duparc, non pas comme cela a été parfois dit exagérément, par l’insuffisance de son métier (reproche fait à cause de son absence d’études musicales au Conservatoire), mais parce qu’il n’apparaissait jamais totalement satisfait de son travail : par exemple, il retoucha péniblement à l’orchestration de Testament autour de 1900, puis en Suisse vers 1912.

Il faut savoir aussi – et c’est primordial – que la perte progressive de sa vision lui rendait la tâche de plus en plus difficile, voire impossible. Il s’en plaignait du reste abondamment dans sa correspondance à ses amis (Francis Jammes, Charles de Bordeu, Jean Cras…)

|

||

| Première édition de la Chanson triste | ||

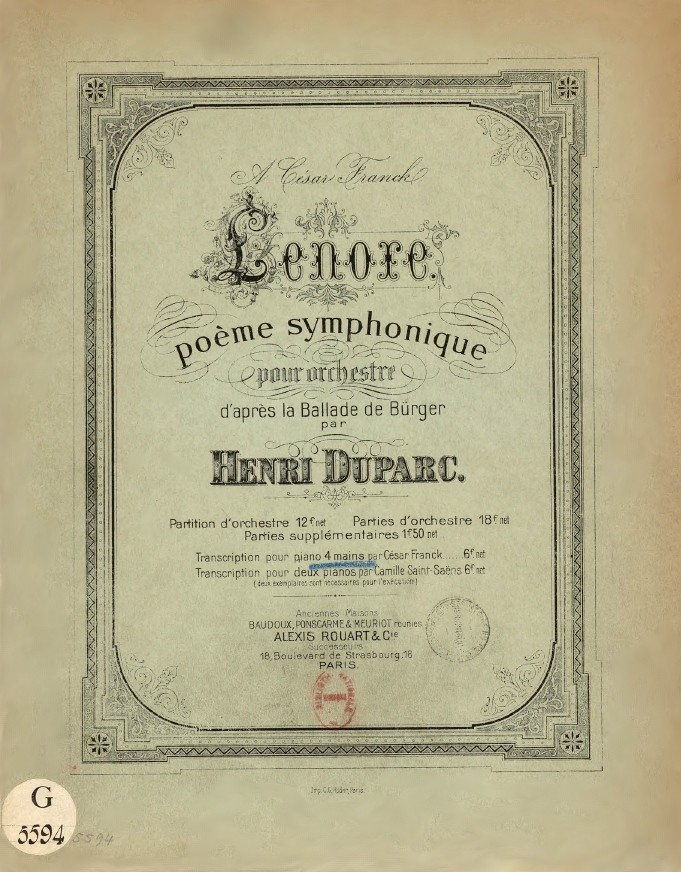

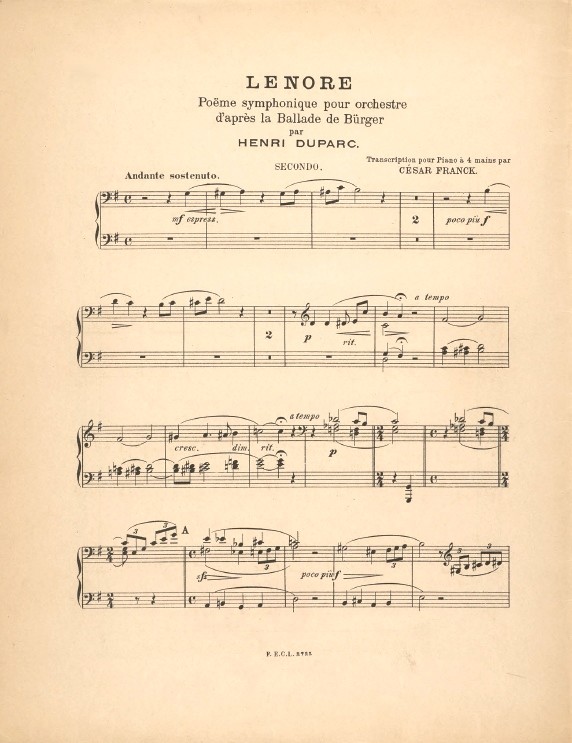

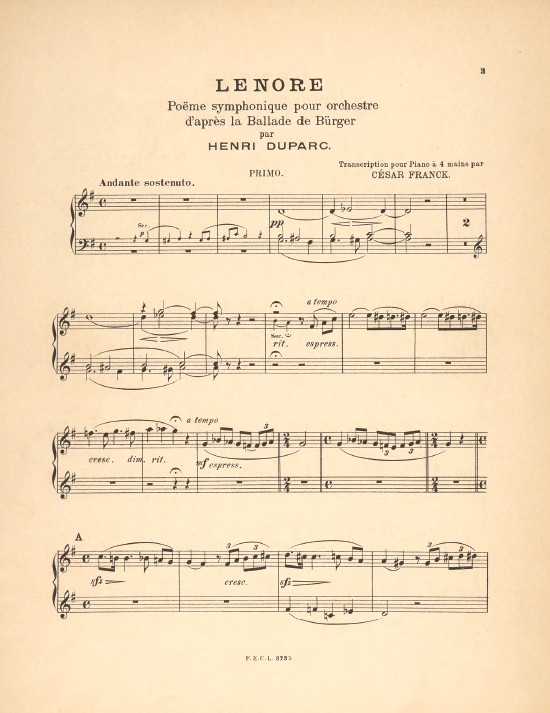

Pour l’orchestre seul, l’œuvre majeure de Duparc reste le poème symphonique Lénore (1875), inspiré d’un texte du poète allemand August Bürger (1847-1799).

En voici brièvement l’argument : Lénore pleure Wilhem, son fiancé mort à la guerre. Celui-ci lui apparaît sur son coursier noir, l’enlève en l’entraînant peu à peu dans une cavalcade fantastique. A minuit, cheval et cavalier retombent en poussière, tandis que Lénore meurt. Le caractère féerique inspire à Duparc une sorte de ballade très colorée, au langage wagnérien et à l’orchestration somptueuse. Comment ne pas voir dans Lénore une préfiguration étonnante du Chasseur maudit de Franck (1882), œuvre pourtant postérieure à celle du disciple Duparc ?

Déjà l’introduction Andante Sostenuto nous plonge immédiatement dans le drame : les violoncelles chantent la plainte poignante de Lénore, à laquelle répondent les bois.

L’Allegro non troppo faisant suite, est bâti sur deux éléments thématiques (apparition de Wilhem par une fanfare et évocation d’une chevauchée haletante par une rythmique en valeurs pointés), avec en filigrane le motif implorant de Lénore, véritable leitmotiv wagnérien, pour mettre un terme à cette course infernale. Le développement déchaînera la tempête par des remous incessants, juste interrompue par le coup de minuit, à la grosse caisse. Le silence faisant suite, avec les souvenirs en bribes de thèmes, nous plonge dans une coda au pianissimo presque irréel.

Duparc retouchera plusieurs fois la partition (également adaptée par César Franck pour piano à 4 mains), comme nous le précise Pierre de Bréville : « A chaque mesure des scrupules l’arrêtaient. Lénore, une fois terminée, subit tant de retouches que, avant la première exécution, il en dut récrire toute la partition et pendant longtemps encore il en modifia l’instrumentation et même la musique… »

La création cependant montrait une œuvre achevée, voire accomplie. Les critiques furent, dans l’ensemble, assez favorables et élogieuses. Citons un extrait de la Revue et Gazette Musicale de Paris du 4 novembre 1877 : « La ballade-symphonie de Monsieur Henri Duparc, d’après le texte de Bürger, a révélé un musicien de race et un orchestrateur déjà consommé. Le morceau coloré et entraînant, sauf quelques parties du développement un peu uniformes dans leur disposition hachée, a été écouté avec un vif intérêt… »

Liszt aimera Lénore : « On a profondément apprécié l’inspiration et la facture de cette œuvre remarquable », comme Fauré en 1904, attirant également l’attention sur « cette remarquable pièce symphonique de Lénore ».

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| Premières pages de Lénore, dans la transcription, pour piano à 4 mains, de César Franck | ||

Attardons-nous un peu sur la seconde œuvre maîtresse de Duparc pour l’orchestre : Aux Étoiles. Cette partition reste le seul fragment rescapé du Poème Nocturne de 1874. En 1909, avec le concours de son ami Auguste Serieyx (1865-1949), musicographe et compositeur, Duparc réécrit la partition en grande partie, avec grand-peine à cause de sa vision de plus en plus défaillante.

Il sous-titre la partition : Entracte pour un Drame inédit, illustrant musicalement un texte mis en exergue, signé de la plume d’Alphonse Gratry, théologien, oratorien et membre de l’Académie Française : « La lumière sidérale des nuits. Qui peut savoir les vertus secrètes de cette lumière si humble, mais venant de l’immensité ?… »

Aux Étoiles s’apparente à une longue mélodie, mais pour orchestre seul, « presque un soupir » et d’une « suavité désincarnée », selon le compositeur. Voici la composition de l’orchestre : 2 flûtes, 2 hautbois, 2 clarinettes, 2 bassons, 2 cors chromatiques en fa et les cordes.

Le climat en est serein, presque aérien, telle une ample méditation dont la respiration semble s’étirer longuement jusqu’à la conclusion radieuse. Comment ne pas songer au climat d’Extase, avec qui Aux Étoiles, selon Rémy Stricker « partage tant de nuances sidérales de songe et de sommeil » ?

Et comment ne pas regretter l’opéra La Roussalka, dont Duparc écrivit lui-même le livret d’après un drame d’Alexandre Pouchkine – sans doute l’œuvre de sa vie et vécu selon ses dires « comme en un splendide rêve » –, mais qu’il anéantira une première fois en 1891, à Monein, une deuxième fois plus tard après une impossibilité de mener à bien la reprise de son travail. Plus de dix années d’un labeur rempli d’hésitations, d’interrogations, de découragement et finalement de destruction par le feu…

Le remords d’avoir détruit son opéra hantera notre musicien pendant longtemps : « dans une heure de profond découragement, un jour d’été, je suis allé allumer un grand feu dans un coin de prairie, j’y ai brûlé 10 ans de travail, pensant que – le sacrifice une fois fait – je serais peut-être moins malheureux. Je me trompais… »

Villa Florence à Monein, avec le parc où Duparc brûla son opéra

Une personnalité complexe

Résumer la personnalité de Duparc en quelques mots semble difficile, surtout en repoussant la tentation de ne retenir que les contradictions et conflits d’une vie nourrie de tensions et de combats psychologiques

D’abord ces vers de L’Invitation au voyage de Baudelaire hantaient le musicien : « Le secret douloureux qui me faisait languir… ». Ils pourraient résumer, en simplifiant quelque peu, le singulier parcours d’Henri Duparc et sceller cette blessure qu’il réussit à atténuer, sans doute à surmonter dans ses dernières années. La foi fut son moteur, une foi profonde, revivifiée lors des fréquents séjours à Lourdes dès 1902, où il disait « avoir reçu des grâces », également dans le fameux pèlerinage, quatre ans plus tard, qu’il fit en compagnie de Paul Claudel et de Francis Jammes.

Francis Jammes (1868-1938), le grand poète béarnais très lié à Duparc (comme l’atteste leur abondante correspondance), a su très bien traduire cette blessure dans un de ses poèmes (du recueil Le Mal de vivre, 1898): « Mon âme, en tombant sur la terre s’est fait mal/ Je ne peux pas guérir, car mon cœur me pèse trop… »

Une blessure se traduisant pour Duparc par un manque de confiance, « par un sentiment d’échec » (selon sa petite-fille Thérèse d’Armagnac), avec ce sens de l’autocritique exacerbé le poussant à détruire ou à renier sa musique. On sait par exemple qu’il ne retint pas cinq de ses premières mélodies, publiées chez l’ éditeur Faxland en 1869, dans l’édition définitive des mélodies avec piano (d’abord en 1902, puis 1911), et qu’il fallut attendre 1995 pour trouver enfin l’édition totale des 17 mélodies.

Si Francis Jammes loua avec justesse « son équilibre des facultés critiques », il est le fruit d’une implacable exigence envers lui-même, en tout premier lieu, autant qu’envers les autres : de fait, ses jugements sont généralement sans appel.

Pour bien comprendre l’attitude de Duparc, il faut avoir présent à l’esprit la haute idée qu’il se faisait du travail créatif, faisant au philosophe et critique musical Paul Landormy cette confidence : « le musicien qui n’est pas le don de soi-même n’est rien». Ne soyons pas surpris s’il revendique pleinement le statut de créateur indépendant : « rien ne me plaît plus que ce qualificatif, lorsqu’il est exact et non fictif. »

Cela le conduisit à cultiver un individualisme sans doute excessif – mais chez Duparc tout est souvent exacerbé! – par le fait de se démarquer de toute école, d’éviter des salons mondains comme ceux de Stéphane Mallarmé, car « l’on [y] expose des thèmes sans jamais les développer ». On pourrait dès lors le croire très isolé : ce n’est pas exact, du moins dans ses années très actives à Paris, jusqu’à 1885. Souvenons-nous qu’il prit activement part au développement de la Société Nationale de Musique, avec à la fois du discernement et de l’enthousiasme, entraîné par l’effervescence artistique de l’époque. Mais à l’inverse, il se garda d’être présent aux côtés de Vincent d’Indy, lors de l’ouverture des portes de la Schola Cantorum en 1896, sans doute pour prendre quelque distance avec cette effigie de l’école franckiste, sacralisée par son fondateur.

Un Itinéraire mystique

« Je ne suis pas malade, je ne souffre pas – un peu – et pourtant… »

Déjà, le 8 juillet 1893, Duparc écrivait à Vincent d’Indy : « Sans avoir malheureusement aucune maladie caractérisée, je ne me porte pas très bien… ».

Une autre confession, faite en 1889 à Ernest Chausson, nous éclaire sur sa lucidité : il parle précisément d’une « maladie que les médecins ne guériront jamais parce qu’ils ne la comprennent pas et qu’elle n’est pas seulement matérielle. »

On a beaucoup commenté le refuge que trouvera Duparc dans la religion. Il faut le resituer dans la mouvance de son époque avec ces excès de dolorisme et son piétisme prêchant l’omniprésence de Dieu, le culte marial exaltant à la pureté. Cela coïncide avec l’apparition du dogme de l’Immaculée Conception en 1854 et la naissance des pèlerinages à Lourdes. Justement, la petite ville pyrénéenne occupe une place essentielle dans la vie de Duparc car il y fit de nombreux séjours.

Il nous éclaire sur son cheminement religieux, dans cet extrait d’une lettre à Jammes (1905) : « Je suis allé à Lourdes pour demander au Ciel ce que je n’ai pu obtenir des musiciens de la terre, la guérison de mes longues misères. J’avais surtout confiance, je dois le dire, – mais avec une confiance illimitée – dans l’acte de foi que j’accomplissais. Je n’ai pas trouvé à Lourdes la guérison, mais j’y ai trouvé tellement mieux que, non seulement je ne l’ai plus demandée depuis, mais je me suis appris à aimer des souffrances ainsi consolées. Elles sont pourtant bien amères, plus que vous vous en êtes jamais douté, cher ami ! Le chagrin que me causa mon lamentable état physique, auquel vous n’avez jamais voulu croire, mais dont il m’est devenu impossible de douter, ce n’est rien à côté de la souffrance morale dans laquelle je passe mon horrible vie. Vous dire pourquoi tant de souffrance, je ne le peux pas pour bien des raisons, et ce serait d’ailleurs trop long. Qu’il vous suffise de savoir que ma vie est exactement le contraire de ce que j’avais rêvé, jeune, qu’elle serait à l’âge que j’ai maintenant… »

|

||

| Lettre manuscrite de Duparc |

Francis Jammes comprendra et acceptera peu à peu cette réalité, surtout au fur et à mesure du périple spirituel que son ami lui relate pas à pas dans ses lettres : « Un mal mystérieux le détache de plus en plus de la terre, son âme habite une harmonieuse région qui laisse en bas la dépouille mortelle… » (Extrait du texte de la conférence sur Duparc réalisée par Francis Jammes à Bordeaux, en 1921)

Perdant progressivement la vue dès 1910, peu après sa soixantième année, Duparc confia à Francis Jammes l’exigeant développement d’un regard intérieur sur les choses et les êtres : « les yeux de l’âme voient les choses de plus haut que les yeux du corps… »

Du reste, il a confessé maintes fois à son ami la nécessité de cette épreuve pour parvenir à la lumière spirituelle. C’est bien dans ce sens qu’il lui écrit en 1906 : « Dieu fait la grande grâce – grande parce qu’affreusement douloureuse – d’ôter la vue du corps pour que l’âme voit mieux. Il veut que je vive d’une vie plus intérieure, il me montre une beauté insoupçonnée, pour que je regrette moins la beauté créée, que j’aime tant – trop peut-être – et que bientôt probablement je ne verrai plus. »

Encore une dualité à traverser : visible-invisible, obscurité-lumière intérieure, un combat si magnifiquement exprimé au travers d’une métaphore dans L’Albatros de Baudelaire (1859) : l’homme cloué au sol aspire à l’infini. La paralysie des membres inférieurs, immobilisant Duparc sur son fauteuil durant ses dernières années, semble contenue dans cette résonance, car elle demande à la résignation de trouver son envol et de se métamorphoser en acceptation. Duparc parviendra à cette acceptation, au prix d’un profond travail intérieur et d’une révolte peu à peu consommée.

Il progressera ainsi pas à pas vers cette lumière qui l’attire et qu’il parvint à traduire dans un texte intitulé Prière pour tous les jours après la communion. Ce texte, sorte de testament spirituel l’occupant de 1902 à 1920, résume la quintessence de sa quête mystique : « Si vous voulez que je sois dans les ténèbres, Soyez béni ».

Enfin, c’est à Vincent d’Indy, que notre musicien relatera ce qui résume bien des choses de la dernière partie de son existence, dans cette maison de Mont-de-Marsan où il vit retiré du monde avec son épouse, laquelle sera d’un dévouement total : « Ma vie a tout à fait changé : elle est devenue très retirée, silencieuse, recueillie, très intérieure, surtout uniquement occupée à évoquer les chers souvenirs du passé et à préparer le prochain avenir. »

Car sa fin approche, il le sait ; il s’y prépare sereinement : « Mon Dieu, j’accepte avec la plus entière soumission la mort, quelle qu’elle soit, qu’Il vous plaira de m’infliger… »

Il meurt le 28 février 1933.

Il avait été oublié par son isolement et son silence créatif, mais ses mélodies demeuraient toujours très présentes et admirées. Ne soyons donc pas surpris si la revue Le Monde Musical lui rend ainsi hommage juste après sa mort : « Beaucoup seront surpris en apprenant qu’il était encore vivant. Il était de ceux dont les œuvres appartenaient encore à la postérité »… ♦

|

|

||||

|

Duparc peint par Georges Zezzos, château de Montegourat |

|||||

Bibliographie sélective

BORDEU Charles de, La Terre du Béarn, Plon, Paris, 1922.

DUPARC Henri, Une Amitié mystique (d’après ses lettres à Francis Jammes, préface et notes de Guy Ferchault),

Mercure de France, Paris, 1944.

DUPARC Henri, Lettres à Jean Cras, le fils de mon âme, Symétrie, Lyon, 2009.

FABRE Michel, Une vie antérieure d’Henri Duparc, Revue régionaliste des Pyrénées (n°219, juillet 1978)

FABRE Michel, Henri Duparc musicien de l’émotion, Séguier, Paris, 2001.

JAMMES Francis, L’Amour, les Muses et la Chasse, Mercure de France, Paris 1922.

JAMMES Francis, Ma France Poétique, Mercure de France, Paris, 1926.

JAMMES Francis, De tout temps à jamais, Gallimard, Paris, 1935.

OULMONT Charles, Musique de l’amour, Desclée de Brouwer, Paris 1935.

NOSKE Frits, La mélodie française de Berlioz à Duparc, Amsterdam & Paris 1954, CY P.U.F, Paris, 1954.

SÉRIEYX Auguste, Lettres à Vincent d’Indy, Henri Duparc, Albert Roussel, Edition du Cervin, Lausanne 1961.

STRICKER Rémy, Les mélodies de Duparc, Acte Sud, Arles 1996.

VAN DER ELST Nancy, Henri Duparc: l’homme et son œuvre (thèse), Université de Paris, 1972.

|

|

Franck BESINGRAND

Né à Bordeaux, Franck BESINGRAND étudie au Conservatoire National de Région de Toulouse et y obtient des récompenses, en particulier le Prix de Composition.

Titulaire de plusieurs diplômes d’enseignement, il exerce dans la région Midi-Pyrénées, participant activement au rayonnement et à la diffusion de l’orgue dans cette région.

Concertiste, il se produit régulièrement dans de nombreux Festivals d’Orgue Internationaux, tant en France qu’à l’étranger, particulièrement au Canada où il a donné plusieurs tournées de concerts.

Sa discographie, couvrant un large répertoire, comprend 7 enregistrements, dont 2 pour le label Hortus (œuvres de Louis Vierne et autour de l’époque de César Franck)

Compositeur, Franck BESINGRAND privilégie l’orgue et la musique de chambre. Il a obtenu des récompenses à divers concours de composition, comme le Prix Lonfat-Stalder (Suisse, 2010) pour son triptyque pour orgue Couleurs d’Etoiles. Ses œuvres sont éditées chez les éditeurs Combre et Martin (Paris)

Musicologue, il publie chez Bleu nuit éditeur, en 2012 une biographie saluée par le milieu musical sur Louis Vierne et dernièrement un ouvrage sur Henri Duparc, le maître de la mélodie française.

DISCOGRAPHIE SÉLECTIVE

À ce jour, la totalité de l’œuvre de Duparc n’est pas enregistrée. Seules les mélodies sont richement représentées et nous ne pouvons tout énumérer.

Nous aimerions seulement donner une sélection des enregistrements à nos yeux les plus marquants. Tout d’abord signalons que la revue musicale Diapason a récemment publié un CD autour des Mélodies de Duparc (Les Indispensables n°120) : cet enregistrement est capital pour toute personne désireuse de s’initier à l’art de Duparc. Une sélection de très grandes interprétations, certaines historiques ou inédites permet de découvrir, pour la première fois réunies en disque, la totalité des mélodies tant dans les versions pianistiques, qu’orchestrales.

Les mélodies de Duparc existent dans des versions pour voix de baryton et de sopranos.

Pour les versions avec piano :

- Retenons la version historique de Charles Panzéra (1896-1976) accompagné de son épouse Magdeleine Panzéra-Baillot (BNF) d’après les enregistrements 78 tours réalisés entre 1931 et 1937.

- Enregistrement également historique, de 12 mélodies par Camille Maurane accompagné par Lily Bienvenu (XCP).

Trois Intégrales des mélodies :

- François Le Roux accompagné par Jeff Cohen (XCP). Mireille Delunsch accompagnée par François Kerdoncuff (TIMPANI).

- Michèle Losier accompagnée par Daniel Blumenthal (FUGA LIBERA).

- 12 mélodies par Gérard Souzay, accompagné par Dalton Baldwin (EMI).

Pour les versions avec orchestre :

Les enregistrements sont plus rares, du moins dans l’intégralité des 8 mélodies orchestrées par Duparc.

- Citons la version intégrale de Françoise Pollet accompagnée par l’orchestre Symphonique et Lyrique de Nancy dirigé par Jérôme Kaltenbach, avec les trois pages orchestrales (ACCORD).

- Six mélodies, avec un programme Ravel (Schéhérazade et Mélodies) par Barbara Hendricks et l’Orchestre de l’Opéra de Lyon dirigé par John Eliot Gardiner (EMI).

- 5 mélodies avec Le Poème de l’amour et de la mer de Chausson par Janet Baker et The London Symphony Orchestra, dirigé par André Prévin (ANGEL RECORDS).

La Sonate pour piano et violoncelle :

- Raphaël Chrétien, violoncelle et Maciej Pikulski, piano, jouant également la Sonate de Guy Ropartz (DALPHENEO).

- Alain Meunier, violoncelle et Anne Le Bozec, piano, avec des mélodies chantées par Didier Henry, baryton et Tomomi Mochizuki, mezzo-soprano (MAGUELONE).

L’œuvre pour orchestre :

- Lénore et Aux Étoiles, Orchestre du Capitole de Toulouse dirigé par Michel Plasson, avec d’autres poèmes symphoniques français (EMI).

- Lénore, Aux Étoiles et Danse lente, Orchestre symphonique et lyrique de Nancy dirigé par Jérôme Kaltenbach, avec les Mélodies avec orchestres chantées par Françoise Pollet (ACCORD).

Partager sur :